事件回顾:一个纵隔长7厘米大的肿瘤、RH阴性“熊猫血”的患者,将面临大创口、大出血的手术风险,经中山大学肿瘤防治中心胸科主任医师杨浩贤及其医疗团队的多方协作之下,决定对患者进行机器人手术治疗,不仅完美地切除肿瘤,创口更是控制在0.8-1厘米,整个手术过程出血不超过20毫升。

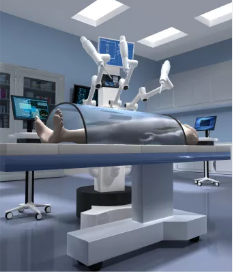

金羊网讯 记者王楠 见习记者蓝景然报道:精细化操作、高科技运用,机器人手术在医疗运用越来越普遍。“特别是近几年AI技术的发展,机器人功能也在不断地丰富完善,现在基本上可以做所有常见手术,例如胸腔手术、腹腔手术等,还可以做更复杂的肿瘤手术等。”中山大学肿瘤防治中心胸科主任医师杨浩贤说道。

三维成像、视野放大10-40倍 术后反复干咳几率降低

传统的胸腔镜、腹腔镜手术是二维成像,放大倍数也有限。医生需要通过不断地训练适应二维画面,并通过人脑将其转换成三维图像,再进行手术,这就会使手术变得比较复杂。此外,传统的器械也不够灵活,在肺癌手术中容易误伤到肺丛神经和小血管等正常组织。一旦这些神经纤维被误伤,就很可能会导致患者出现手术后的反复干咳。

“如果是在机器人三维的视野下去进行手术,它可以将视野放大10-40倍,胸外科医生可以看到一些非常清晰的人体组织结构。机器人手臂也更加灵活,可360°转弯,向前后、左右、上下等7个自由度移动,让手术操作更便捷。”杨浩贤教授告诉记者。

在机器人的辅助下,医生可以实施更加精准的切除手术,避免正常神经血管的损伤,减轻术后刺激性咳嗽等并发症,促进患者康复。同时,借助于机器人,医生能够完成更为复杂的微创手术,还可以实施远程手术。

让肺段切除变简单 机器人在早期病变中大有用武之地

近年来,随着低剂量螺旋CT在肺癌筛查中应用的普及,发现早期肺癌的患者越来越多。

随着生活水平、人民健康意识的提高,许多人都很注重健康体检,如做低剂量的螺旋CT扫描来看看肺部是否有问题。由于低剂量的螺旋CT扫描相较于X光片,诊断的准确性更高。很多肺部小病灶,甚至只有几毫米的病变发现得越来越多了。

一旦发现小病灶以后,有一部分的病人是需要手术。按照既往要求,恶性肺癌患者标准的治疗方式是切除整个肺叶,但如果切除一个肺叶,患者的生活质量就会大打折扣。实际上,现在大多数直径为亚厘米级的早期肺癌仅需切除肺叶中的一个肺段,虽然切除范围小,但手术难度却比切除整个肺叶要大许多。

胸腔是人体最大的骨性体腔,由于有胸廓的支撑,外形不易发生改变,因此非常适合机器人手术。“借助于三维立体的视野、更加灵活的机器手臂,医生便可以轻松辨认精细的神经、血管、小支气管等,实施更加精准的肺段切除手术。”杨浩贤教授介绍。

借助于机器人的帮助,复杂的肺段切除手术更加容易普及化、标准化,不仅能够最大程度的切除肿瘤组织,而且有效保护了正常的肺部组织。这让机器人在早期肺癌病变里面大有用武之地!

普通医生也能操作!机器人让手术标准化、简单化

“学习机器人手术对医生的要求高吗?是不是普通的医生都能操作?”这是许多刚刚接触到机器人手术的医生内心存在的疑惑。

“普通的腔镜手术通常要做200例以后,才会感觉游刃有余。但是,在机器人的帮助下,我们做20例就可以上手,50例即可熟练操作,这都是借助于机器人先进设备,使手术的培训过程得到了简化。”杨浩贤教授告诉记者。

其实,机器人手术并没有想象中那么复杂,它可以缩短学习过程,从而降低手术难度、提高手术效率,让手术更加标准化、简单,使更多的医生能够尽快、及时、更好地掌握这个手术,来服务更多的患者。

当今社会,科学技术的发展日新月异。未来,随着机器人研发成本会越来越低、普及率越来越高,人工智能将更广泛应用于医学领域,远程手术也将更加普及。

“未来,可能会发现更为早期的肺部病变。在机器人的操控下,直接采用自动导航技术,通过鼻腔自动找到并锁定病灶,然后自动进行病理诊断,将疾病消灭在萌芽状态。”杨浩贤教授表示。(图片来源:视觉中国)

■本期特邀专家:杨浩贤

中山大学肿瘤防治中心胸科主任医师,肿瘤学博士,博士生导师。中山大学8年制医学生全程导师;中山大学优秀青年教师优培专家;2017年度中国微创外科精英赛肺癌手术组全国冠军;2018年度AATS/ESTS Graham基金会肺癌杰出贡献奖获得者;2019年度AATS Robot Workshop机器人模拟手术冠军;广东省首批杰出青年医学人才;广东省胸部肿瘤防治研究会机器人与微创外科专委会主任委员。

6fac24b0-3402-43d0-9eaa-343dcec5f812.png)

a0fccad5-9b60-4f1b-b285-cae58f546e30.jpg)

0e8c6fdd-9ea9-47fb-864b-e82b9ba95f36.jpg)

921b2300-ee68-408c-aff6-a9b54248426f.jpg)

d9111389-d853-417f-b9cd-ae919c6c8345.jpg)

a210a80d-b9c9-4ce0-aa53-a586f8c00eba.jpg)

7f281b06-fc85-414c-83ae-cc347fa7bf85.jpg)

c6c5c7aa-06dd-4e84-8795-9ec068aa6676.jpg)

be464c34-79d3-4352-a4c4-867ff9fd78f380e13309-147e-407e-994c-d2eb8e15892f.jpg)

9a885608-36fd-44e2-88ed-4035ef35101e.png)

b753710a-9d30-4cdb-80d5-839b01927caf.jpg)

27258d22-6ba1-4c2e-9fd7-ad6309aa7e3c.jpg)

f1a461b2-b698-4f6d-8959-d0704a9026bb.jpg)

61b5cd75-1be7-4f71-a9b8-faf862114cc2.jpg)

0b5e4927-bc7c-40b0-b772-ad20df47966524dff875-9536-4476-a885-5db959ba35a7.jpg)

86aad047-a298-4722-97b4-6dafbe938fea.jpg)

9ae3be74-e9b2-4569-994f-2ee07b991680.jpg)

42ae3366-4759-42cb-9f97-cc65ba37352c.jpg)

e2df9dd2-3297-4fb5-aaed-fcc7e7571b39.jpg)