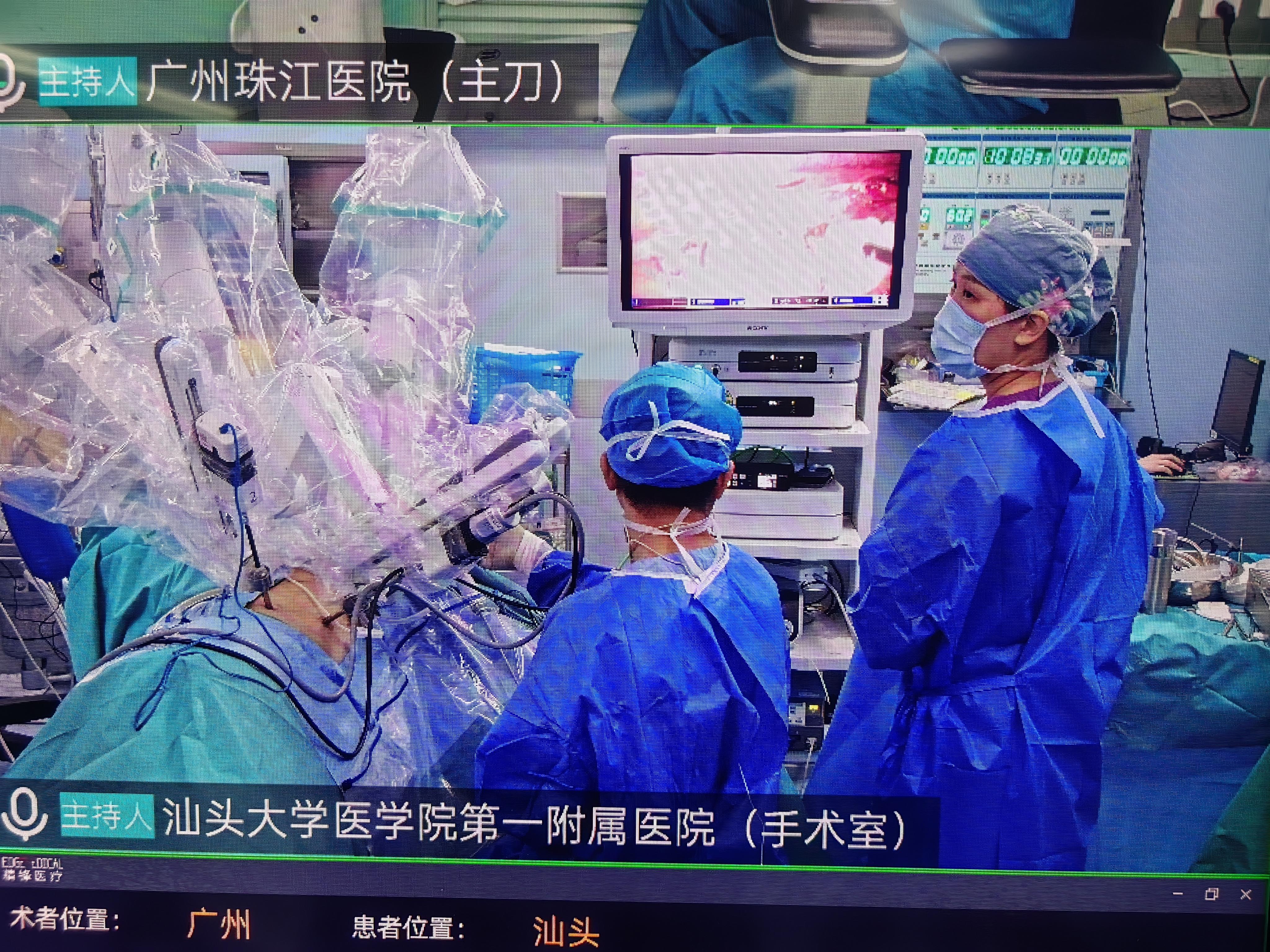

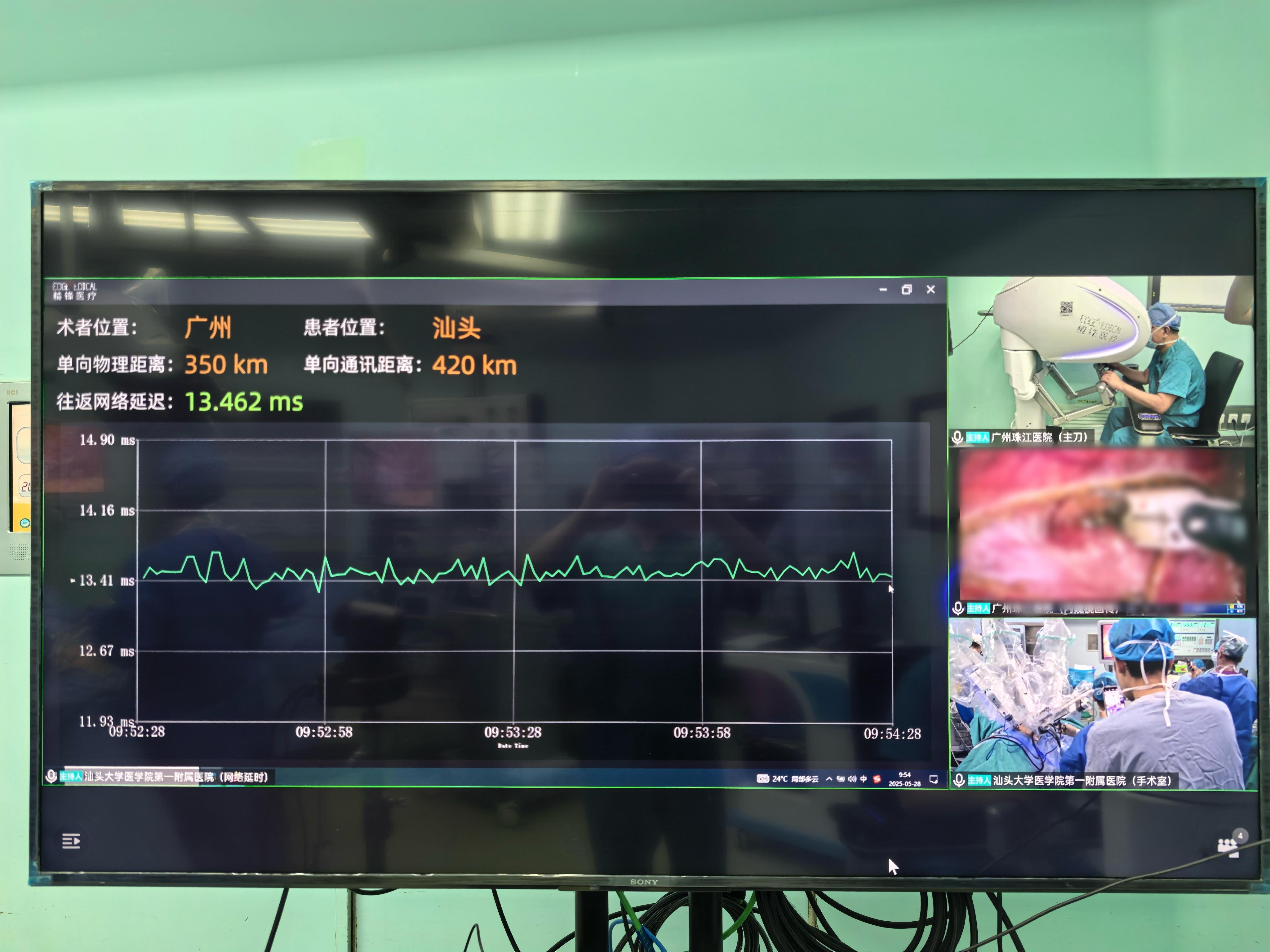

广州南方医科大学珠江医院胸外科主任乔贵宾在手术室轻点操控台,300公里外的汕头手术室内,国产手术机器人精密机械臂应声而动。5月28日,借助5G网络毫秒级传输,两地医疗团队协作完成全国首例远程机器人辅助颈胸腹三切口(McKeown术式)食管癌根治术——一场突破地域限制的高难度手术在“云端”诞生。

这台手术堪称胸外科领域的“珠峰”。患者年过六旬,曾接受新辅助免疫联合化疗,手术本身涉及狭窄空间下的腹腔游离、胸腔离断及颈部吻合三重挑战。乔贵宾主任在广州通过5G网络,实时操控汕头大学医学院第一附属医院手术室内的国产机器人平台。高清3D视野与灵巧机械臂化身其“千里手眼”,令复杂操作流畅精准,术中出血极少。术后六天,汕头团队惊喜反馈:患者恢复良好。

技术深层革命:主刀医生“远程在场”

“传统手术,主刀必须亲临现场。”乔贵宾主任点出此次手术的核心意义,“而机器人远程操控,真正实现了主刀医生的‘远程在场’。”手术核心步骤在广州完成,汕头现场团队高效配合,技术资源与团队协作模式的双重创新,使得医疗专家可以成功摆脱地域、时空的限制。

从医30多年,尽管做了几千例食管癌手术,但乔贵宾主任对食管癌手术风险有着深刻洞察。“食管癌发病率在全球范围内都呈现较高的态势。2020年全球癌症报告提出,东亚地区食管癌的发病率最高,其中以中国发病人数最多。”

由于食管癌早期症状不明显,往往容易被忽视,大多数患者在出现明显症状时已进入中晚期,这使得治疗难度加大,预后效果也相对较差。由于患者长期被食管癌的阴影笼罩。吞咽困难、日渐消瘦,每一次进食都成了痛苦折磨。

食管解剖位置险要,紧邻气管、心脏及大血管,肿瘤分离稍有不慎即损伤神经,并发症发生率会高。乔贵宾主任直言:“传统的食管癌根治性手术主要选择胸、腹、颈3个部位进行食管切除术。对于高龄、合并严重疾病或肿瘤位置特殊的患者,手术风险可能较高,需要谨慎选择手术方案。”

“这位65岁的患者,在手术前采用了新辅助免疫联合化疗,即联合使用化疗药物和免疫检查点抑制剂,从而缩小肿瘤、消除微转移灶,并激活免疫系统。这为患者的手术提供了很好的条件。”乔贵宾主任表示,“在手术前,我与汕头大学医学院第一附属医院谢泽锋团队进行了深入沟通,最后团队一致决定采用机器人辅助颈胸腹三切口(McKeown术式)食管癌根治术,虽然这一手术难度高、操作复杂,但能最大程度切除肿瘤,为患者争取最佳的康复机会。”

在手术中,在机器人辅助系统下,乔贵宾主任为患者进行了4个多小时的手术。手术切口为三个直径为1厘米的小孔,分别位于左颈、右胸、上腹部。“我们切除食管癌之后,还要将胃部上提,为患者做一个‘食管’,保持食管与胃之间的通道,恢复正常的吞咽功能。”

术后第6天,上午9点钟,汕头大学医学院第一附属医院谢泽锋主任发来令人振奋的信息:“患者恢复情况良好!”面对如此满意的结果,乔贵宾主任会心一笑,“在手术前一天晚上,我还专门到手术室进行再一次确认操作。因为手术的安全性始终摆在第一位。”

“星星之火”的网络接力:设备、默契与医保助力

做重大疑难手术,患者不用上省城,医生不用舟车劳顿下乡,而且手术精准微创,让患者恢复更快!5G远程手术让医患都满意,如何普及远程手术,让星星之火,可以燎原?乔贵宾剖析其中的关键点:设备下沉、团队默契、医保覆盖。他认为,这将构成机器人辅助手术推广的三大要素。

设备普及是根本,巧妇难为无米之炊。“基层医院如果配备机器人设备,与珠江医院联网,就可以形成一个网络。”乔贵宾主任对记者说,“现在5G网络信号,只有毫秒级的延迟,肉眼无法识别。更为可喜的是,随着国产化推进与成本下降,机器价格若接近腹腔镜,那么县级医院普及机器人便是水到渠成的事了。”

其次,就是两地医疗机构手术团队的磨合。异地医疗团队需高度熟悉彼此操作习惯与流程。此次与汕头大学医学院第一附属医院合作手术的成功,正是基于谢泽锋团队曾在珠江医院进修奠定的默契。“器械进入何位置、何时更换工具,皆需了然于心。”乔贵宾主任说。

第三就是医保助力。乔贵宾主任透露,机器人辅助手术纳入广东医保已提上日程。此举将大幅降低患者选择手术方式的门槛,惠及更广大群体。

广东已有7台国产机器人分布于清远、广州及汕头等医疗机构。“联动机器人,即可形成标准化流程。”乔贵宾认为,接下来就可以逐步形成机器人远程手术的标准流程规范,从团体标准到国家标准,统一流程是远程协作规模化的基础。“当汕头团队掌握技术后,亦可进一步帮扶更多基层医院,从而形成优质医疗资源辐射的‘接力网络’。”

未来愿景:复杂手术在基层成为可能

对于三甲医院的专家来说,机器人辅助手术更大的意义在于,他们终于可以不用奔波,把来回路程上的时间用在手术上。乔贵宾主任表示,机器人辅助手术的真正价值在于“远程+复杂”。“不只食管癌,化免后的中央型肺癌、复杂纵隔肿瘤等肺外高难度手术,均可在机器人辅助下深入基层开展。其核心逻辑在于——顶尖技术结合远程协作,使复杂手术突破地域壁垒,在医疗资源相对薄弱的地区安全落地,尤其是那些边远地区。”

“二三十年前,无论手术技术、医疗设备还是信号,想做远程手术似乎都是天方夜谭,”乔贵宾主任禁不住感慨,“而今却唾手可及。”技术的进化正悄然改写医疗可能性的边界——微创手术让高龄也不再是禁区,他完成的最高龄食管癌手术患者已达92岁。

当国产手术机器人的“手臂”在5G网络的牵引下跨越山河,向基层普及时,技术向下扎根,生命向上生长,智慧医疗织就的健康网络,正将顶尖外科医生的“手”与“眼”,无声送至被需要的地方。

文 | 记者 张华 通讯员 马彦 韩羽柔

图 | 受访者提供

海报 | 陈健怡